2021.03.01

<職員エッセイ> 父と日本語教室

(めろんNo.161掲載)

2020年9月より、協会主催の2つの新しい日本語教室がスタートした。日本語教室にアクセスしづらい地域の在住外国人向けに、新しい拠点での教室を開いたところ、今まで協会の教室に来たことがない学習者の参加もあり、にぎわいを見せている。日本語教室の担当職員として、さまざまな思いをかかえた学習者を見ていると、過去に家族が教室に通っていたときのことをふと思い返す。(坂口)

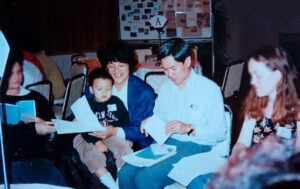

今から20年以上前、アメリカ国籍の父が日本語教室に通っていた頃の話である。父は専業主夫で、平日の日中、岡山国際交流センターにて熱心に日本語を勉強していたのを小学生のおぼろげな記憶の中で覚えている。当時、私は父が勉強している横で過ごしていたこともあれば、同じ建物内にある図書資料室で子ども向けのビデオを視聴して学習が終わるのを待っていたこともあった。いつもカセットテープレコーダーを持参し、教室の録音をいつも自宅で聴いていた。日本語教室の話題はよく上っていたので、お世話になっていた当時の先生の顔こそは思い出せないが、名前は今でも記憶に残っている。

今から20年以上前、アメリカ国籍の父が日本語教室に通っていた頃の話である。父は専業主夫で、平日の日中、岡山国際交流センターにて熱心に日本語を勉強していたのを小学生のおぼろげな記憶の中で覚えている。当時、私は父が勉強している横で過ごしていたこともあれば、同じ建物内にある図書資料室で子ども向けのビデオを視聴して学習が終わるのを待っていたこともあった。いつもカセットテープレコーダーを持参し、教室の録音をいつも自宅で聴いていた。日本語教室の話題はよく上っていたので、お世話になっていた当時の先生の顔こそは思い出せないが、名前は今でも記憶に残っている。 日本語教室の先生がたに地元の花火大会に家族を誘ってもらったこともあった。車を持たない私たちのために、花火大会の会場へ送迎までしてもらった。ちなみに、花火自体の記憶は全くないのだが、花火を見ていた場所が私有地だったようで、いかつめのお兄さんに日本語教室の先生が怒鳴られている記憶だけが強烈に残っている。ともあれ、時代的にも地域的にも学習者と支援者の距離が今の何倍も近かったように思う。

今では、70歳を超え、日本語教室にも通わなくなってから久しい。毎日、自宅とスーパーとの往復ばかりの姿を見て、ふと日本語教室に通っていた頃を思い出すと、一人で美味しいラーメン店を見つけて店主と顔なじみになったり、「はだか祭り」として有名な奇祭・ 西大寺会(えよう)陽を見物しに行ったりと、手探りながら地域社会になじもうともがいていたようにも思えた。父からしてみれば「地域社会の一員」となれた感覚は当時も今も薄いのかもしれない。けれども、お世辞にも社交的ではない父を地域社会に飛び出そうという気持ちにさせたのは、日本語教室の役割も大きいように思う。

私も日本語教室の担当者の一員として、どのような教室にしていくか、試行錯誤を続けている。教室をたずねてくる人も多様だ。日本で仕事をしたい人、日本語能力試験に受かりたい人、日本語の本や新聞を読めるようになりたい人、ただ雑談をしたい人、友達をつくりたい人…。正直、全員の期待に沿う教室を運営するのは難しい。「ここではないな」と感じたのか、教室に来なくなる人もわずかながらいる。そうした難しさもあるが、私は、ひとりでも多くの人を「地域社会でなりたい自分」になれるよう、背中を押すことができるような教室にしていきたいと思う。先日も、夜の教室に2年ほど通っている学習者から市内の飲食店でアルバイトを始めたという話を聞き、自分のことのように嬉しくなった。残念ながら、今月(2021 年 1 月)半ばから新型コロナウイルス感染拡大の影響により、全ての日本語教室をオンラインへと切り替えているが、ぜひ対面の教室が再開した折には、気軽に教室を覗いてほしい。また、ぜひ身近な人にもお声かけいただき、教室に誘っていただきたい。それが「地域社会でなりたい自分」になれる、最初の一歩になるかもしれない。

私も日本語教室の担当者の一員として、どのような教室にしていくか、試行錯誤を続けている。教室をたずねてくる人も多様だ。日本で仕事をしたい人、日本語能力試験に受かりたい人、日本語の本や新聞を読めるようになりたい人、ただ雑談をしたい人、友達をつくりたい人…。正直、全員の期待に沿う教室を運営するのは難しい。「ここではないな」と感じたのか、教室に来なくなる人もわずかながらいる。そうした難しさもあるが、私は、ひとりでも多くの人を「地域社会でなりたい自分」になれるよう、背中を押すことができるような教室にしていきたいと思う。先日も、夜の教室に2年ほど通っている学習者から市内の飲食店でアルバイトを始めたという話を聞き、自分のことのように嬉しくなった。残念ながら、今月(2021 年 1 月)半ばから新型コロナウイルス感染拡大の影響により、全ての日本語教室をオンラインへと切り替えているが、ぜひ対面の教室が再開した折には、気軽に教室を覗いてほしい。また、ぜひ身近な人にもお声かけいただき、教室に誘っていただきたい。それが「地域社会でなりたい自分」になれる、最初の一歩になるかもしれない。